Bereits vor längerer Zeit hatte ich ja hier kundgetan, dass ich mir für Bus und Bahn einen Deutschland-Tarif wünsche. Der VCD, in dem ich Mitglied bin, ist der gleichen Meinung und stellt anlässlich des VCD-Bahntests 2015/2016 in der aktuellen Ausgabe der Mitgliederzeitschrift „fairkehr“ einige Forderungen auf. Bei einigen davon steckt der Teufel allerdings im Detail:

Auch hier zeigt das Ergebnis, wie kompliziert das System ist. Für die Strecke München–Stuttgart war der günstigste Sparpreis zu 89 Prozent erhältlich, für die Strecke Mannheim–Erfurt nur in 16 Prozent der Fälle. Für Reisende ist es nicht planbar und nicht nachvollziehbar, wann sie auf welchen Strecken Sparpreise erhalten.

Wie bereits früher angemerkt, frage ich mich, ob dies denn unbedingt für die Fahrgäste „planbar“ und „nachvollziehbar“ sein muss. Dass die DB mit den Sparpreisen zum einen die Auslastung steuern (da nicht beliebig viele beliebig lange Züge fahren können), zum anderen die Preise an die Zahlungsbereitschaft der Kunden anpassen will, kann man ihr nicht übel nehmen. Der VCD gibt das sogar selber zu, wenn er schreibt (Hervorhebung von mir):

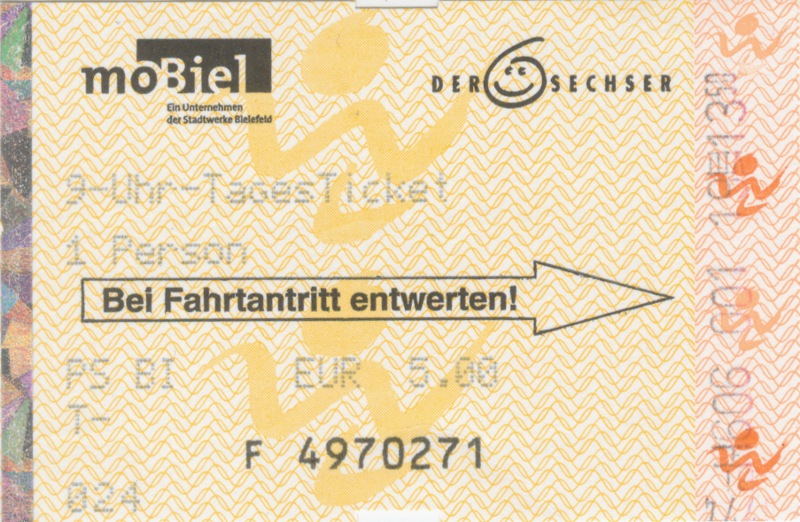

Zur besseren Auslastung der Bahnen kann zusätzlich ein verbilligter Tarif angeboten werden, z.B. im Nahverkehr generell ab 9 Uhr und für einzelne Plätze in Zügen des Fernverkehrs.

Die Frage ist, wie viele „einzelne“ Plätze es geben soll. Wenn es nämlich sehr wenige sind, das Angebot aber trotzdem einigermaßen bekannt ist, wird sich noch mehr als heute der Eindruck festsetzen, dass man die günstigen Plätze ja „nie“ bekommt. Das gilt erst recht, weil der dann eingeführte „Einheitspreis“ vermutlich über den jetzigen Sparpreisen (aber unter dem unrabattierten Flexpreis, den ohnehin nur sehr wenige bezahlen) liegen dürfte – letztendlich sollen die Einnahmen ja dieselben bleiben, und die Pendler als treueste Kunden wird man wohl kaum vergraulen wollen.

Eine weitere Forderung des VCD ist, dass der Einheitspreis nur von der Entfernung vom Start zum Ziel, aber nicht von der tatsächlich gefahrenen Strecke abhängen soll. Ich verstehe, was dahinter steckt: Häufig gibt es mehrere mögliche Fahrtrouten, zwischen denen man sich beim Kauf einer Fahrkarte entscheiden muss, und nicht immer ist der Zusammenhang zwischen Entfernung und Preisbildung nachvollziehbar. Nur: Ohne Raumbegrenzungen in irgendeiner Form (die es auch schon zu Zeiten der „guten alten Bundesbahn“ gab), wird man nicht auskommen. Sonst kaufe ich mir nur noch Fahrkarten von Aschaffenburg nach Frankfurt und lege diese Strecke nach Belieben mal über Hamburg, mal über München zurück. Und viele der Anomalien (man kaufe einen Fahrschein nach Y, steige aber schon in X aus und spare Geld gegenüber einer Fahrkarte nur bis X) kommen eben gerade dadurch zustande, dass der schnellste Weg nicht immer der kürzeste ist und über Mittelwerte versucht wird, das auszugleichen. Ganz zu schweigen von der Degression, ohne die für lange Strecken viel höhere Preise zu zahlen wären.

Das Wichtigste sieht der VCD aber wohl so wie ich: Vor allem muss der Trend mehr zur Integration der Tarife gehen. Häufig dürfte das allerdings an politischen Hürden scheitern: Der Fernverkehr ist gewinnorientiert, hier kann die DB als momentan einziger Anbieter unternehmerisch entscheiden. Der Nahverkehr auf der Schiene liegt in der Verantwortung der Bundesländer, die diese teilweise noch an kleinere Verwaltungseinheiten abgegeben haben. Zur Vereinheitlichung der Tarife müssten sich diese also erst einmal untereinander sowie mit den Kommunen, die für Busse und Straßenbahnen zuständig sind, einig werden. Von den nötigen Vereinbarungen der Länder untereinander und mit DB Fernverkehr ganz zu schweigen … In letzter Zeit gab es hier allerdings einige positive Trends, von denen inbesondere das City-Ticket und die Landestarife einiger Bundesländer zu nennen sind. Wollen wir hoffen, das sich diese Entwicklung fortsetzt.