So langsam neigte sich mein Urlaub dem Ende zu, aber vorher gab es noch ein Bahn-Highlight: die Fahrt auf der Rübelandbahn. Diese ursprünglich Harzbahn genannte Strecke hat die Besonderheit, dass sie mit 25 kV 50 Hz elektrifiziert ist, im Gegensatz zum sonstigen deutschen Netz, das 15 kV und 16,7 Hz hat. Leider findet dort kein regelmäßiger Personenverkehr mehr statt, und der Museumsbetrieb auch „nur“ mit Dampfloks. Als nicht übermäßiger Dampflokfan hätte ich Betrieb mit den speziell gebauten Elloks der Baureihe 171 spannender gefunden, aber so konnte ich wenigstens die Strecke fahren, und so ganz zu verachten ist eine Dampflok ja auch nicht.

Den Hinweg zum Startbahnhof Blankenburg trat ich wieder mit dem für mich kostenlosen Bus der Harzer Verkehrsgesellschaft an. Dort angekommen, herrschte schon großer Andrang am Bahnsteig, bis der Zug bereitgestellt wurde. Der reguläre Personenzug nach Magdeburg, ein zweiteiliger LINT, machte indessen seine Pause ganz am Ende desselben Gleises. Blankenburg ist Kopfbahnhof, von hier geht es in zwei Richtungen: rechts ohne Strom nach Halberstadt und weiter nach Magdeburg, links auf die Rübelandbahn (für den Güterverkehr gibt es auch eine direkte Verbindung zwischen den Strecken). Eine weitere Besonderheit der Strecke ist die Spitzkehre in Michaelstein. Dort muss der Zug die Richtung wechseln, wozu die Dampflok um den ganzen Zug herumfahren muss. Viele stiegen aus, um dieses Spektakel zu bewundern und auf Chips zu bannen, ich betrachtete es entspannt aus dem Fenster.

Nach etwa 45 Minuten Fahrzeit erreichten wir den namensgebenden Bahnhof Rübeland. Dort war zwar für uns Endstation, allerdings nicht für die gesamte Strecke. Im Personenverkehr ging es früher weiter bis Königshütte und noch früher bis Tanne, der heutige Güterverkehr fährt immerhin noch bis zu den Fels-Werken kurz vor Königshütte. Auf einem Prospekt im Zug hatte ich gesehen, dass die Lok jetzt zum Lokschuppen der Eisenbahnfreunde fährt, um Wasser nachzufassen. Also machte ich mich zu Fuß auf den etwa viertelstündigen Weg.

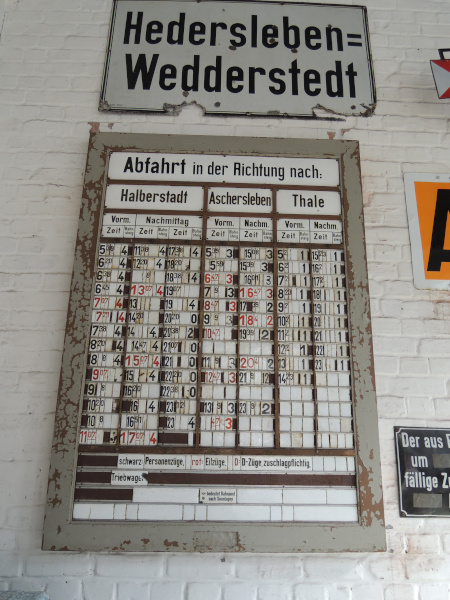

Am Lokschuppen stand nicht nur „unsere“ Lok, sondern auch die (oder das) „Mammut“, ein Exemplar der so genannten → Tierklasse, die die Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn, die ursprüngliche Betreiberin der Strecke, hatte entwickeln lassen. Im Schuppen selber sind einige Eisenbahndevotionalien ausgestellt, unter anderem eine alte Abfahrtstafel.

Dann war die 95er fertig für die Rückfahrt und dampfte an meiner Kamera vorbei:

Anschließend machte ich mich auf den Rückweg zum Bahnhof, wo die Dampflok schon wieder am Zug stand und außerdem trotz des Samstags auch eine Ellok unterwegs war. Nachdem der Güterverkehr zwischenzeitlich schon auf Dieseltraktion umgestellt war, wird jetzt nach Protesten der Anwohner mit Mehrsystemloks der Havelländischen Eisenbahn gefahren.

Mit einem Kaffee und einem Stück Kuchen aus dem „Bordbistro“ ging es wieder zurück nach Blankenburg. Für weniger bahnaffine Fahrgäste war auch eine Glasbläserin an Bord, ich genoss lieber die Aussicht zur anderen Seite als bei der Hinfahrt. Kurz vor Einfahrt in Blankenburg konnte ich auch einen Blick auf eine der letzten 171er erhaschen, leider steht sie nicht öffentlich zugänglich auf Betriebsgelände.

Zurück von Blankenburg fuhr ich mit dem Zug mit Umstieg in Halberstadt. Dabei erwischte ich dort vor dem Bahnhof nicht nur eine der regulären Straßenbahnen, sondern auch einen Partywagen, dessen -gesellschaft gerade noch rechtzeitig wieder einstieg, bevor mein Anschlusszug abfuhr:

Auf der Weiterfahrt wollte ich aus dem Zugfenster noch ein Foto der „Prärie“ machen, fand sie aber so präriehaft gar nicht mehr. Jedenfalls werden hier im Gegensatz zu Kanada die Felder regelmäßig durch Baumreihen unterbrochen. So ging dann der letzte Urlaubstag ohne weiteres Foto zu Ende.

Am Sonntagmorgen hieß es dann abreisen. Gebucht hatte ich dieselbe Verbindung wie auf der Hinfahrt, wo sie ja nicht geklappt hatte. Diesmal war das anders: wieder vorbei an Vienenburg, dem laut Anschrift „ältestem noch erhaltenen Bahnhof Deutschlands“, Umstieg in Goslar in einen der vielen LINTe, aber den einzigen der DB, der dort fährt. Meiner war ziemlich voll, und von meinem Platz konnte ich wegen einer Reklamefolie nicht gut sehen. Übermäßig spannend schien die Strecke aber auch nicht zu sein. Ab Kreiensen, einem typischen Ort, den man nur als Bahnreisender kennt, nutzten wir die alte Hauptstrecke, die ich noch von der Umleitung letztes Jahr kannte. Der Aufenthalt in Göttingen war kurz, der Anschluss-ICE wieder mit Zwischenhalt nur in Kassel pünktlich. So hatte ich in FF wieder eine halbe Stunde Aufenthalt, die ich diesmal zum Essen nutzte. NAH erreichte ich ebenfalls pünktlich mit dem RE und zu einer Zeit, zu der der Stadtbus noch fährt und ich nicht mit meinem Koffer nach Hause laufen musste.

Danke fürs Lesen!